Testimonianza di Gualtiero Da Vià – 1970

Non è frequente imbattersi oggi in una pittura che, come quella di Rodolfo Cristina, riafferri intatta la realtà con aderenza di sentimento e quindi evitando la passiva, impersonale riproduzione fotografica, grave sintomo di rifiuto o di aridità creativa. Dall’oggetto rappresentato si risale ad una coscienza d’artista forte, franca, decisa, virile, tesa a cogliere pittoricamente strutture e singole forme visibili senza soccombere alla materia che, sfuggendo al controllo, s’imponga con il miraggio di se stessa. La pulizia del disegno sotteso ad ogni immagine dipinta, è garanzia di onesta, scrupolosa esposizione e di amore per le cose mai sopraffatto da eccitazioni sensuali anche quando, specialmente nelle nature morte, egli resta attirato dalla sostanzialità, dalla durezza, dagli spessori e li appalesa e persino li esalta ma non li tradisce con i soprusi di esorbitanze materiche. Ciò accade anche perché Cristina ha assimilato alla propria personalità la peculiare magia che Carrà, di cui è stato allievo, ha infuso nella natura – alternativa di finezza all’ideale metafisico – elevandola a diretta emanazione dello spirito, ond’essa appare veicolo del suo manifestarsi fino al sacrificio di particolare distintivi.

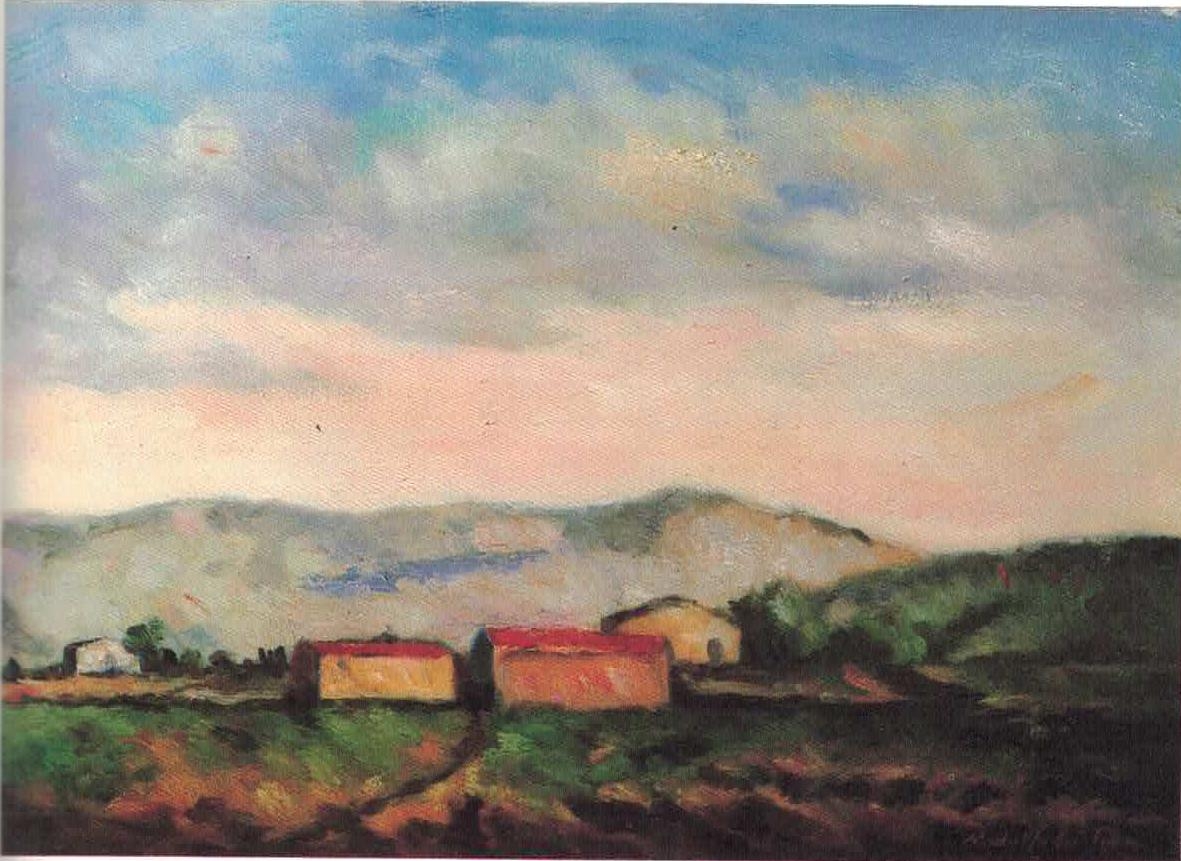

Il pittore, guadagnando quota alla riconquista di una disincantata autenticità naturalistica, ha però trattenuto un sedimento di quella elusione della concretezza che velò la pittura di Carrà. Poche tracce ne rimangono appena percepibili, a livello di stile, in alcuni paesaggi dove il segno tenta di superare il compito descrittivo per tramutarsi in sigla spirituale, di modo che le singole presenze indicate tendono a divenire simboliche.

Il pittore, guadagnando quota alla riconquista di una disincantata autenticità naturalistica, ha però trattenuto un sedimento di quella elusione della concretezza che velò la pittura di Carrà. Poche tracce ne rimangono appena percepibili, a livello di stile, in alcuni paesaggi dove il segno tenta di superare il compito descrittivo per tramutarsi in sigla spirituale, di modo che le singole presenze indicate tendono a divenire simboliche.

Piuttosto da questo debole contagio è influenzato l’intero atteggiamento di Cristina nei confronti dell’interpretazione pittorica: di cui la serena, non patetica malinconia (la sensazione che è impossibile un completo possesso dello spirito) che tempera la sua vigorosa presa fisica di quanto lo stimola; malinconia ora più, ora meno intesa, ora appena affiorante, ora neutralizzata dallo slancio vitale irrefrenabile che ha tanta stabilità e profonde radici da riversarsi nei segni pittorici marcati e nella tavolozza robusta e talora brunita sebbene aliena da oscurità, da cupezze, non arresa alle tenebre in contrasto con la carica diurna. Anzi è così schietta e salda l’espressione dell’artista (e diligente e compiuta) da poter passare per anacronisticamente sazia e soddisfatta: anche in arte siamo ormai disavvezzi al gusto dell’istintiva sincerità.

La cultura di Cristina non è improvvisata, rimonta il tempo in rapporto alla scelta realistica da lui operata che, nella figura umana, spesso assume una rudezza popolaresca compiaciuta e non caricaturata (né degenerante in atticciato e sanguigno populismo), puntando egli sulle genuinità come su una carta sicura, vincitrice: un puro consenso, al di fuori della ricerca archeologica tutta mentale, fa resuscitare le sorprendenti osservazioni dei seicenteschi pittori della realtà. Soltanto nel paesaggio indulge ad una liberazione linguistica: infatti è incerto, diviso tra il godimento pittorico delle singole entità comparenti e la sintesi di profili e piani nel telaio spaziale che comprende profondità di suoli, lontananze di orizzonti e altezze di cieli secondo una fusa coerenza di stesure e di segni il cui effetto formalmente sommario, impreciso consente per caso inattese esattezze. Tali abbandoni alla contemplazione sono la chiave atta ad aprire un futuro più sciolto, distaccato e insieme intimo di un artista sanamente oggettivo.

Gualtiero Da Vià